这位文艺青年是怎样 转行 闻出诺贝尔奖的?

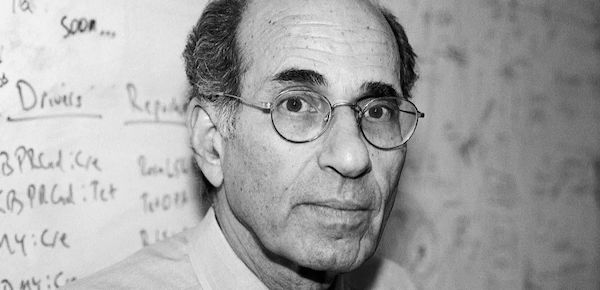

哥伦比亚大学校级教授理查德·阿克塞尔(Richard Axel),2004年获得诺贝尔生理学或医学奖。

他从文学转向生物学,从分子生物学跨入神经科学,研究数十载,为我们揭开了人类嗅觉系统的神秘面纱。

图片来源:Cold Spring Harbor Laboratory

有一部很有名的影片叫《闻香识女人》,片中的主角是位盲人,拥有异常敏锐的嗅觉,仅凭对方的香水味儿就能识别其身高、发色甚至眼睛的颜色。当然,这只是个虚构的故事,带着几分神奇色彩。不过,即便在现实生活中,嗅觉对于人类而言,其重要性的确是怎么强调都不过分。

从文学到生物学

1946年,阿克塞尔出生在纽约的布鲁克林区一个普通家庭,他的父母是第一代美国移民,没有接受过太多的教育,儿时的阿克塞尔并没有太多机会接触艺术和文学。直到阿克塞尔上了高中,艺术和文学的世界得以在他面前展开,从此对二者的热爱一发不可收拾。

每周,阿克塞尔都会去两次歌剧院,和艺术家们漫步闲谈,并在那里结识了对歌剧艺术有很深造诣的朋友,收获颇丰。之后他以全奖进入哥伦比亚大学就读本科,开始了新的求学之路。其余时间阿克塞尔都会在第42号街的纽约中央公共图书馆读书。他会路过一对精雕细琢的石狮,经过一段精巧的梯子,进入一个具有高高的天花板的阅览室,那个房间里有一种令人沉静的力量。阿克塞尔没有什么特定的阅读目标,在广泛阅读中获得新知带来的幸福,弥补了此前多年的匮乏。阅览室里还有很多来自各行各业,但互不相识的男男女女,会一起交流各自的读书见解。是纽约向阿克塞尔打开了新世界的大门。

图片来源:The National Herald

阿克塞尔决定留在纽约,在哥伦比亚大学读书。对阿克塞尔来说,在哥大的时光是一段激动人心的日子。他曾说:“是哥大塑造了我,在哥大求学时,我对知识的渴求被激发并得到了充分地滋养。”

在哥伦比亚大学的第一年,阿克塞尔过得很放纵。歌剧、艺术、自由和抗议占据了他的生活,几乎没有留给学习的时间。在第一学期,他与来自田纳西州的学生凯文·布朗利(Kevin Brownlee)结成了好朋友。布朗利敦促阿克塞尔把这种热情重新转移到学习上,艺术的世界将继续存在,但阿克塞尔在哥伦比亚大学的时间是有限的。

图片来源:The Stuyvesant Spectator

一个新世界再一次向阿克塞尔敞开了大门。在布朗利的带领下,阿克塞尔变得非常专注,甚至是痴迷学习。此后的很长一段时间,阿克塞尔都是在哥伦比亚图书馆一间摆满济慈诗集的小房间里度过的,他沉浸在自己的研究中。六十年代,哥伦比亚大学的文学研究在诗人肯尼斯·科赫(Kenneth Koch)、评论家莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling)、摩西·哈达斯(Moses Hadas)和雅克·巴赞(Jacques Barzun)的见证下令人向往。然而,很大程度上是机缘巧合把阿克塞尔引向生物学。一次偶然,让原本对艺术文学颇感兴趣的阿克塞尔踏入了生物科学领域。

20世纪50年代末,沃森、克里克搭建了第一个DNA双螺旋结构的分子模型,探明了DNA 的结构,开创了现代生物学的新时代。1957年克里克提出中心法则,确立了遗传信息在细胞内的生物大分子间转移的基本法则。阿克塞尔开始对极具解释力的新分子生物学着迷:“显而易见,数十亿年来,创造生命所需的所有信息都存储于DNA的基础序列中。而现在的问题是如何解码这些信息,从而改变世界。这是一个引人注目的问题。”

为了勤工俭学,阿克塞尔在哥大的一个医学实验室里找到了一份清洗玻璃器皿的工作。毫无疑问,阿克塞尔是个糟糕的玻璃器皿清洗工,因为他对实验的兴趣远胜于对脏烧瓶的兴趣,于是他被解雇了。但他对生物学的浓厚兴趣打动了时任实验室负责人,被重新聘为实验室的研究助理。阿克塞尔在文学和科学之间摇摆不定,他对自己的文学理想心存疑虑,又对分子生物学着迷,最后他决定攻读遗传学研究生。那时起,他放弃文学,转向生物学。

图片来源:Columbia College

然而,阿克塞尔的计划被一场战争打乱了。反对越战的他决定去约翰斯·霍普金斯大学的医学院学习,以避免服兵役。但他却是一名糟糕的医科学生,他在临床方面的无能立刻被学院和院长们认识到了。在做手术时,阿克塞尔几乎听不到心脏杂音,也看不到视网膜,甚至他的眼镜掉进了患者腹部的一个切口,最后,在缝合一个切口时把外科医生的手指缝到了病人身上。

所幸的是,在这段极度苦闷、兴致索然的时期,他遇到了另一位非常亲密的朋友——弗雷德里克·卡斯(Frederick Kass),现在是哥伦比亚大学(Columbia University)的精神病学教授。弗雷德里克是一名不同寻常的医科学生,在哈佛大学获得了艺术史学位,至今两人仍志趣相投。

对阿克塞尔来说,那是一段很难熬的时期,但阿克塞尔得到了约翰·霍普金斯大学的三位教授的培养和保护。如果没有他们,毫无疑问,阿克塞尔是不会被容忍的。他们敦促院长们想出一个解决方案,阿克塞尔被允许提前从医学院毕业并获得医学博士学位,前提是保证绝不在活体病人身上行医。学病理学一年后,病理学主席唐·金要求阿克塞尔永远不要对死去的病人进行练习。

从分子生物学跨入神经科学

1970年,阿克塞尔取得了约翰·霍普金斯大学的医学博士学位。之后,他回到哥伦比亚大学,于1978年成为一名分子生物学教授。

在1980年代,阿克塞尔开始对先天性行为的研究产生了浓厚兴趣。他受到英国行为生物学家尼古拉斯·廷伯根(Nikolaas Tinbergen)关于“棘鱼与邮车”研究的启发,开始思考大脑是如何通过激活神经元感知外部世界。

20世纪40年代,尼古拉斯·廷伯根发现,每天中午当一辆红色邮车驶过实验室窗口时,雄性棘鱼都会如临大敌,撞击鱼缸两壁。此外,几乎任何红色的物体放在雄鱼面前都会被当成其它雄鱼加以攻击,雌性棘鱼也会被自己从未见过的红色雄性棘鱼所吸引。廷伯根由此得到启发:红色是引发雄性棘鱼攻击行为的刺激物。通过进一步研究,他发现,貌似复杂的求偶行为就是一连串简单的刺激-反应过程,具有先天性和可预测性;其中起作用的是红色,棘鱼本身反而是不重要的。

三棘鱼

作为一位进入神经科学领域的分子生物学家,阿克塞尔决定从人类的嗅觉切入。他认为,人类之所以能辨别出世界上千百万种不同的气味,是因为人的大脑里有数量庞大的对应不同气味分子的受体,而这些受体需要基因的支持。

为此,阿克塞尔和同事琳达·巴克(Linda Buck)耗时六年,完成了确定气味受体基因的实验。阿克塞尔回忆道,“一天晚上,巴克向我展示了我们的实验数据。结果表明,数量庞大的气味受体基因家族是存在的。”

1991年,阿克塞尔和巴克宣布发现了一个由约1000种不同基因组成的大家族,这些基因对应着相同数目的气味受体种类。之后的十几年里,两人各自独立研究,从分子层面到细胞组织层面清楚地阐明了嗅觉系统的工作原理,解开了人类感官中最难解开的谜团之一。

凭借着此项发现,二人在2004年被授予诺贝尔生理学或医学奖。

阿克塞尔接受诺奖现场 图片来源:The Nobel Foundation

成功的秘诀

嗅觉的秘密被公之于众了,但是人们的好奇心似乎并不止于此,人们更加好奇究竟是什么因素保证了科学研究的成功。

在接受记者采访时,阿克塞尔认为这要从他的经历来判断。他的学生俞从容在阿克塞尔荣获诺贝尔奖之后写了一篇名为《与诺贝尔奖得主理查德·阿克塞尔共事》的文章。我们似乎可以从中找到我们想要的答案。

很久以来,阿克塞尔就被认为是个天才。他27岁时就当上教授,37岁就被选为美国科学院院士。几乎每个认识他的人都能感觉到他超人的智力。他每天从早上9点工作到晚上9点,一周7天很少间断。他在工作中阅读大量的文献,花很长时间与学生、博士后讨论问题。生活中,实验室是令他感到最刺激也是最放松的地方。

图片来源:Columbia College

阿克塞尔的口头禅就是“那些真正吸引人的课题都是不可能攻克的,那些能够攻克的都不吸引人。”所以阿克塞尔才会选择研究大家了解甚少的嗅觉系统。就像他在接受采访时的回答,“与人相关的一切问题包括基因如何影响人的嗅觉、听觉以及心理情绪与行为特别是有关人脑机能的研究,都是科学家急需了解的问题。”

而阿克塞尔的古怪更是出名,他每天穿过走廊对着人大叫“数据?有数据吗?”有时他更会直接盯着你问:“难道你没有什么有意思的事情要告诉我吗?”在实验室,他不会放过任何一个奚落、嘲笑和贬低别人的机会。他会对一些问题做出这样的答复:“这是我听到过的最愚蠢的想法。”而他最喜欢的把戏则是,在聊天时现编“数据”,并能说的像真的一样。当别人被这个“新发现”惊呆了的时候,他就会在一旁咧着嘴笑,享受着他的小恶作剧所带来的乐趣。

图片来源:ASMoA

但淘气的阿克塞尔也有苛刻的一面,别的科学家可能一年发表十几篇文章,但他一年只能发表1~2篇,但是他所发表的文章经得起时间的考验,很多成为经典之作。对于研究,阿克塞尔说:“我不仅要得到正确的答案,我要用实验无可置疑地证明这些答案的正确性。”他一直坚持检查所有的原始数据,正是这种坚如磐石的态度保证了他实验的成功。”

所以在阿克塞尔的实验室充斥着两种气氛:一种是不断追求新的发现和提出新的问题,另一种是对任何想法都毫不留情批判的态度。

阿克塞尔深入细致地科研方法和众人合作,敢于质疑的研究氛围,让诺贝尔奖的归属在某种程度上成为了一种必然。

*参考资料

[1] https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2004/axel/biographical/

[2] 谁说文科生学不好理科?他连诺奖都拿了!by,哲学园

[3] 诺奖名人堂|嗅觉的秘密:理查德·阿克塞尔 by,云声网