生物质废弃物处理与农业碳中和

以下文章来源于科学杂志1915 ,作者卞荣军 李恋卿

生物质废弃物资源化循环利用是食物供应链温室气体减排和农田固碳的结合,其产业的发展不但提升农业增产增效,还助力实现国家碳中和战略目标。

2021年8月9日,政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告《2021气候变化:自然科学基础》发布。报告预估,在未来几十年里,全球所有地区的气候变化都将加剧,需要大力、快速和持续地减少温室气体排放,并达到二氧化碳的净零排放,同时减少其他温室气体和空气污染物排放。气候变化所带来的温度和降雨模式的改变,以及随之而来的高频极端性气候事件和各种自然灾害,已经深刻影响人们的生产和生活。农田与气候变化间有着紧密的联系,并发挥着特殊且重要的作用,它既是全球温室气体的排放源,同时又是至关重要的碳汇 [1]。

为应对气候和环境变化的持续挑战,绿色可持续发展已经贯穿我国新时代国民经济发展战略布局。当前,废弃物管理及其资源化利用已是国家生态文明建设的核心组成部分,是“双碳战略”顺利实施、助力固碳减排的重要需求,是改善城乡环境健康、控制潜在污染物环境风险的有效途径。

农业生物质废弃物分类及现状

农业是废弃物产生的主要源头,也是废弃物资源化利用的难点。人类生产和生活中产生的生物质废弃物直接或间接来自农业,常见的生物质废弃物主要是生物体死亡、收获、加工利用后残余的生物质。根据生物质废弃物的来源,可以分为原生生物质废弃物、次生生物质废弃物和处理(加工)生物质废弃物 [2]。原生生物质废弃物是植物有机体残余,主要包括农作物秸秆、林木修剪残余、尾菜等;次生生物质废弃物是生物质经动物或微生物取食转化后的剩余物,主要包括畜禽粪便、生活污泥等;处理(加工)生物质废弃物是农产品、食品加工处理产生的残渣,主要包括药渣、酒糟、果渣、屠宰肥料等。此外,病死畜禽遗体也是重要的农业生物质废弃物。

据《第二次全国污染源普查公报》,2017年秸秆产生量为8.05亿吨,秸秆可收集资源量6.74吨,秸秆利用量5.82亿吨;畜禽养殖业污染物排放量为化学需氧量1000.53万吨,氨氮11.09万吨,总氮59.63万吨,总磷11.97万吨;地膜施用量141.93万吨,多年累积残留量118.48万吨。根据农业农村部《关于推进农业废弃物资源化利用试点的方案》估算,2016年全国每年产生畜禽粪污38亿吨,综合利用率不到60%;每年生猪病死淘汰量约6000万头,集中的专业无害化处理率不高。而我国农产品加工副产物和农村生活垃圾年产生量分别达到了5.8亿吨和1.48亿吨 [3]。这些未实现资源化利用的农业废弃物量大面广、乱堆乱放、随意焚烧,给城乡生态环境造成了严重影响。

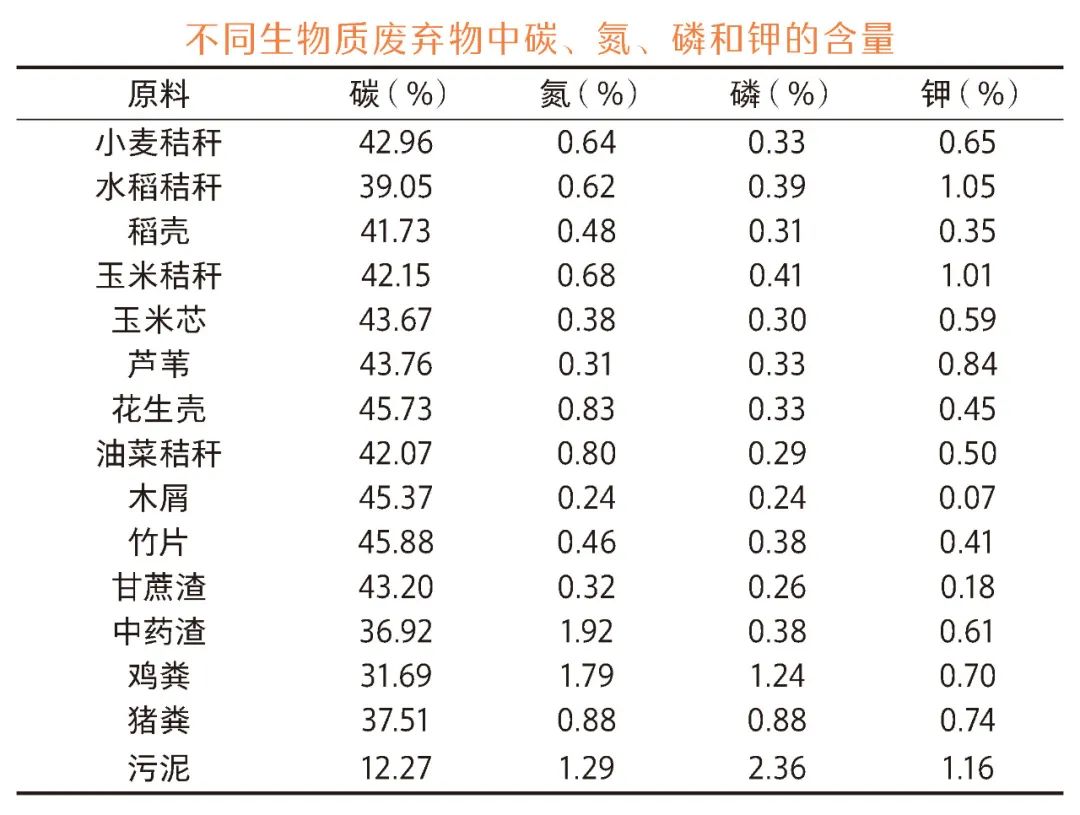

农业生物质废弃物资源化利用及其主要方式

我国农业生物质废弃物资源化利用仍处于起步阶段,秸秆与畜禽粪便的资源化利用是我国农业生物质废弃物处理工作的重大挑战。到2015年我国露天焚烧秸秆量8000多万吨,总碳排放量约为3450万吨 [4]。随着我国秸秆禁烧政策的持续推行,不断增加的农业秸秆废弃物由于处置不当造成了大量温室气体的排放。根据联合国粮农组织(FAO)的统计数据,我国2017年主要农作物秸秆及残茬的氧化亚氮排放总量约为3920万吨二氧化碳当量。全国每年有机肥的理论可生产量约2.79亿吨,未被利用的部分经估算相当于1亿吨有机肥 [3]。FAO统计资料表明,2018年我国因动物粪便管理带来的温室气体排放总量约为6500万吨二氧化碳当量,其中甲烷约占39%、氧化亚氮约为61%。农业生物质废弃物中不仅含有大量的有机质,同时含有丰富的氮、磷、钾等营养元素。据估算,2015年我国主要农作物秸秆资源所含氮、磷、钾养分资源总量分别达到626、198、1160万吨,2016年我国畜禽粪便中氮、磷、钾分别为1480、901和1450万吨 [5]。如果将秸秆全量还田,带入农田的平均养分相当于化肥用量的38.4%(氮)、18.9%(磷)和85.5%(钾),而畜禽粪便中的养分分别占同年氮、磷、钾化肥施用量的49.1%(氮)、138.2%(磷)和381.1%(钾)[6],表明我国农业秸秆和畜禽粪便数量和养分资源量巨大,充分合理利用这些资源,可有效替代化肥施用并减少化肥生产引起的碳排放。然而,我国农作物秸秆收储运体系还不完善,全国还有近1/4的村生活垃圾没有得到收集和处理。

目前,我国秸秆资源化利用方式主要包括肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化;畜禽粪便的资源化利用方式主要为肥料化和饲料化。我国农业生物质废弃物资源化利用方式主要有:一是农作物秸秆直接还田,这是“零碳”技术,虽然没有带来排放但也没有实现减排,而稻田秸秆还田可能会增加甲烷排放以及加剧病虫害发生,且秸秆腐熟分解产生的可溶性有机物可能产生水体污染等问题,我国耕地集约化种植模式和休耕时间短也限制了秸秆的全量还田。二是好氧堆肥还田,尽管可以小幅增加土壤碳库,但是其生产和应用环节会带来大量温室气体排放(如甲烷)。采用秸秆与畜禽粪便厌氧发酵生产沼气虽然能够部分替代化石能源,但是由于沼气生产进料量不稳定、沼渣处理难等原因,导致农村沼气池正常运行比例偏低,村民对沼气池的使用意愿不高,沼液、沼渣还田也可能引起农田温室气体排放增加。三是焚烧发电,我国秸秆和生活垃圾焚烧发电技术发展迅速,利用焚烧发电可以快速将生物质废弃物减量化并产生能源,但受原材料性质、收集、运输及运营成本等多种因素的影响,国内秸秆直燃发电的成本一直居高不下,并且焚烧发电主要利用了生物质能源,浪费了养分和有机质 [7]。另一个不容忽视的问题是,不同来源的生物质废弃物可能存在各种潜在的有害物质,例如农作物秸秆中的病原菌、虫卵和农药残留,畜禽粪便中的致病菌、抗生素和重金属,餐厨废弃物中的调味品和盐分等。因此,未来农业生物质废弃物的处理应基于农业固碳减排和环境健康风险的双重考量。

热解炭化与生物质炭循环

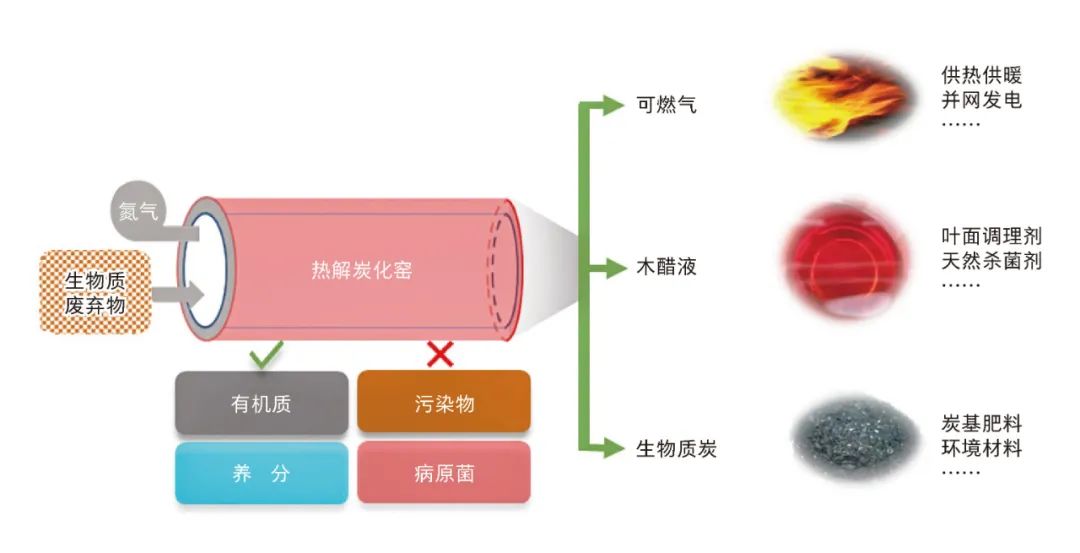

生物质废弃物热解炭化工艺技术恰好符合有机质固定以及去除和减少有害物质环境风险的要求。生物质热解炭化的基本原理是在限氧或无氧条件下,生物质在250~750℃ 发生热化学反应,生物质中碳化合物发生热解反应,通过固液气分离而产生生物质炭、木醋液和可燃气。炭化是最古老的制炭方法,古人早已伐薪烧炭用作生物质能源和冶金,刀耕火种的农耕时代秸秆炭和草木灰是广泛应用的土壤调理剂,而姜炭等炭质中药材还是治病救人的良药。在现代工业技术的发展推动下,生物质废弃物可以在热解反应器中以特定的热解温度、反应气氛(无氧、限氧、惰性气体保护)、升温速率、热解时间等条件,通过热化学转化实现有机碳、养分和能源的分离和分值利用。在热解炭化过程中,原料中各类有机物在高温下发生裂解与重组,较小分子量的有机物挥发,部分可冷凝挥发组分转变为液体产物(木醋液),而不可冷凝挥发组分一般是具有较高热值的可燃气(如一氧化碳、氢气等),较大分子量的有机物以固态集合残余成为生物质炭。

生物质废弃物在高温条件下,有害生物被杀灭,各种药残和抗生素残留被转变为有机质或分解去除,重金属元素被有机质和矿物质固定而钝化,全过程无化学品添加,有机质转变为固、液、气不同相态产物的资源产物,养分元素从有机质中解析出来并转变为不同形态。与垃圾焚烧发电、厌氧发酵或好氧堆肥等方式不同,废弃物热解炭化是在污染物安全利用、有机质和养分充分保留的基础上,实现废弃物的多元、清洁和安全利用。例如,由于畜牧业抗生素长期滥用,导致畜禽粪便等废弃物资源化容易引起环境中抗生素和抗生素抗性基因的污染。我国每年约8万吨抗生素被应用于畜牧养殖,而40%~90%的兽用抗生素随粪尿排出,带来了巨大的环境风险 [2,8]。根据研究显示,施用粪肥的农田表层土壤中土霉素、四环素和金霉素平均残留量分别为未施粪肥农田的38倍、13倍和12倍 [9]。为保证有机肥料的安全利用,我国首个有机肥抗生素残留检测的强制性国家标准正式实施(GB/T32951-2016)。与堆肥工艺相比,通过高温热解炭化可以实现畜禽粪便中抗生素和抗生素抗性基因几乎完全去除,其中的重金属(镉、铅、铜、锌)虽然不能去除,但最大程度降低了其化学活泼性和生物有效性。因此,生物质热解炭化堪称废弃物中对有害物质消减最为彻底的安全处理技术。

生物质废弃物热解炭化原理与产物应用途径

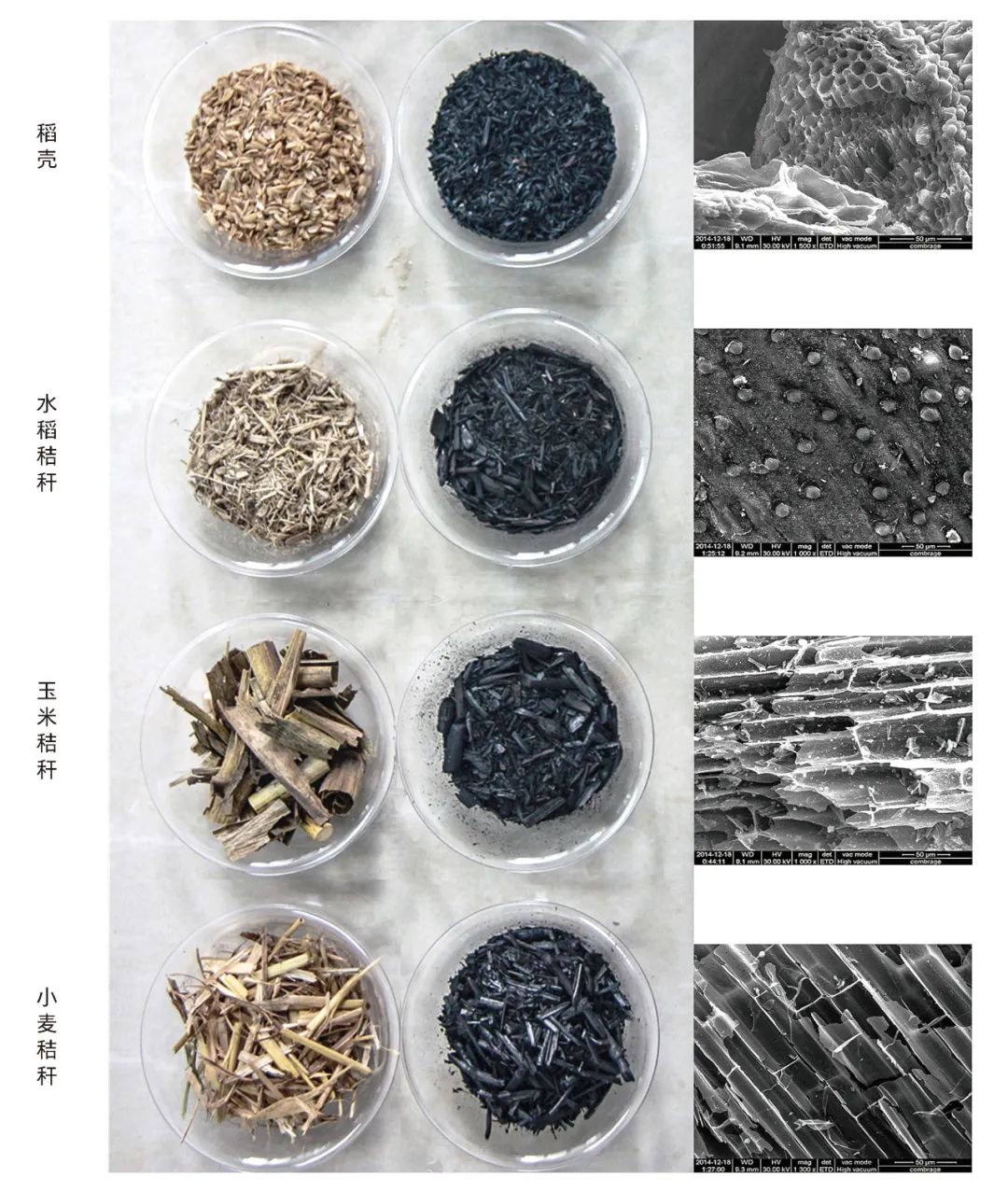

生物质热解炭化工艺的核心是实现生物质中有机碳和养分最大限度地循环利用。其中,产生的可燃气可以作为能源用于生物质原料的烘干和热解炭化系统热源,剩余能量可代替化石燃料用于外部能源供给(如集中供暖、蒸汽生产、并网发电等)。经过冷凝获得的液体产物即木醋液中含有丰富的小分子有机物,是一种兼具药和肥特性的生物活性物质,通过根施和叶面喷施稀释后的木醋液,可促生、抑病和增产,它是理想的有机农业投入品。生物质热解炭化的主要产物是生物质炭,一种富含稳定有机质和少量可溶性有机物并包含矿质养分的多种组分混合的固体炭质。生物质炭能产生有益效果,源于其特殊的物理化学结构,在高温无氧条件下作物秸秆等生物质废弃物中有机质发生崩解和炭化,但大部分物理结构被保留,形成了疏松多孔性的特征;由于生物质热解过程中产生碱性官能团和灰分,使得生物质炭大多为碱性并带负电荷。因此,炭质稳定、多孔疏松特性、普遍较高的阳离子交换量、环境友好是生物质炭区别于土壤有机质、好氧堆肥及厌氧消化沼肥的主要特征。利用不同性质的农业生物质废弃物进行共热解炭化技术,可充分挖掘生物质能源、养分、炭质和结构的优势,创制清洁高效、安全卫生、功能丰富的炭基产品。

不同秸秆的生物质炭形貌特征

生物质炭与农业固碳减排

全球对于生物质炭的关注和研究始于数千年前亚马孙流域农业耕作留下的黑色肥沃土壤(Terra Prata)。2006年前后科学家相继研究证明这种肥沃土壤来源于古人采用的原始制炭方法并用于土壤培肥的结果 [10]。据此,越来越多的研究提出,依据现代热解炭化技术规模化生产生物质炭,可用于提升土壤碳储量和耕地质量,并服务于生物质废弃物的管理。

当前,气候变化以及由于农业高强度利用导致的土壤污染与退化等问题对农业健康可持续发展的挑战正日趋严峻。农业生物质废弃物热解炭化应用于土壤,可以将作物光合作用固定的碳返还并保存于土壤(更新周期长达数百年),补充土壤有机碳和养分的同时有效改善土壤结构和平衡酸碱度,提升土壤缓冲性和保肥蓄水能力,为健康土壤的培育提供了新的途径。生物质炭由于其表面碱性官能团与多孔特征赋予的较高反应活性,可以通过吸附、沉淀、螯合、封存来固定土壤和水体中的重金属和有机污染物,也为污染耕地修复带来了新的途径。农业领域生物质炭的固碳减排效应包括秸秆等生物质在热解过程中产生的能源和归还的养分资源而直接减排,施用生物质炭抑制土壤氧化亚氮排放而产生的间接减排效应。研究显示秸秆热解炭化生产生物质炭,每吨秸秆利用的综合减排效应约为0.7~2.1吨二氧化碳当量。近期,一项基于我国生物质炭田间试验研究的碳计量研究结果表明,与常规施用化肥相比,每公顷一次性施用20吨生物质炭分别相当减少玉米和水稻全生命周期碳排放29 吨和33吨二氧化碳当量,其中90%以上减排来自热解炭化过程中可燃气的利用和土壤有机碳库的增加 [11]。此外,大量研究结果已经证明,生物质炭发挥着土壤与生态系统工程师的作用,生物质炭添加到土壤中可促进土壤中大团聚体形成和外源碳的固定,提高土壤含水量和微生物量,大幅降低农田土壤温室气体排放,提高氮素利用效率,提升作物产量和品质,钝化土壤重金属和有机污染并降低作物吸收积累,还可以减缓病虫害的发生并提升作物的系统抗性。利用生物质炭制备的人造生态土、生长基质和土壤调理剂已经应用于城市和农业各个领域。

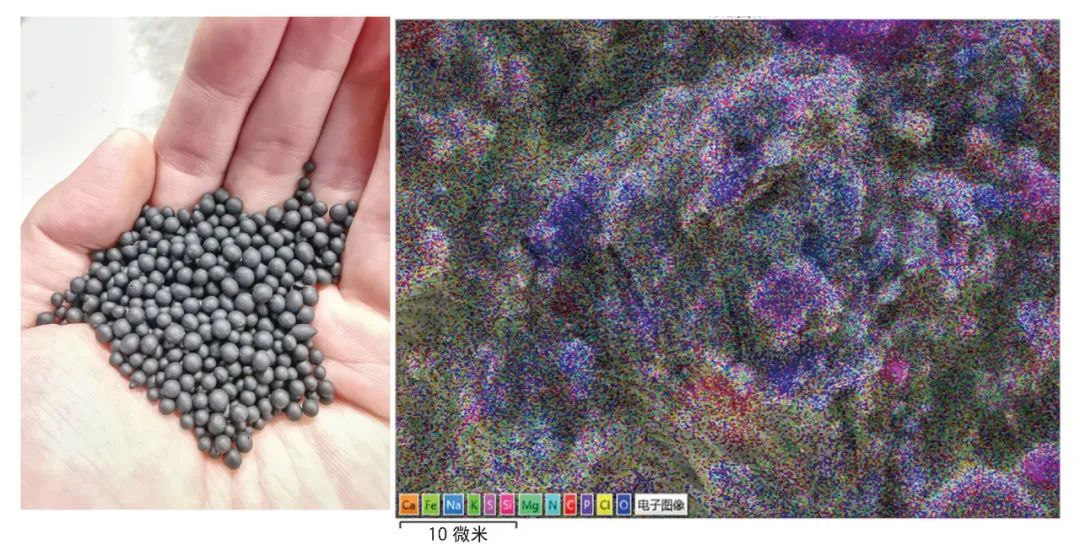

近年来,依据土壤团聚结构与功能原理,科学家创新研制了以生物质炭为载体的炭基肥料,实现了有机碳架—矿物质—化肥养分的结合,正革新着现代农业肥料理念。生物质炭通过不同孔隙的吸附固持、表面官能团化学络合、改变土壤氮素转化相关微生物活性等机制,可以有效减缓化肥溶解释放速度而延长对植物吸收的供应期,减少养分的淋失和挥发损失,提高了养分利用效率数个百分点 [12,13],显著降低了化肥施用量。炭基肥生产过程中辅以一定量的热解液体产物即活性有机质,能显著提升作物根系活力,促进作物代谢和抗逆性,提高作物健康和农产品品质。炭基肥的缓释高效显著减少了农田温室气体排放,待化肥养分被作物吸收利用后,生物质炭归还于土壤又实现土壤固碳,长期施用有利于土壤质量和肥力的持续提升。基于我国炭基肥生产与示范的固碳减排计量研究表明,单个生长季的冬小麦和水稻生产可分别产生1.44吨和0.28吨二氧化碳当量的减排量 [14]。因此,从生物质废弃物处理需求出发的生物质炭生产和土壤施用是名副其实的“负碳”技术。

炭基有机无机复合肥料

由于生物质热解炭化技术的多赢效应并有效服务于未来农业固碳减排与绿色发展,一个以新能源、新肥料和新材料为关键产品的新兴生物质产业已成为农业和环境可持续发展的热点领域。与此配套,2017年农业农村部将秸—炭—肥还田改土模式列为十大秸秆资源利用的典型模式之一,2020年秸秆炭基肥利用增效技术被推介为农业农村部十大引领技术,炭基肥(NY/T 3041-2016)、炭基有机肥(NY/T 3618-2020)、农作物秸秆炭化还田土改良项目运营管理规范(GB/Z 39121-2020)等相关标准相继推出,保证了生物质热解炭化与农业应用产业的有序高效发展。未来,农村的厨余垃圾、养殖粪污和秸秆等生物质废弃物可以协同炭化,不但使废弃物环境风险不出村、不扩散,而且是就近就地循环,碳中和效益和经济收益都会明显改善,成为农业和农民增收增效的一种循环经济补充。可以期望,以合作社为主体的移动式炭化服务可能成长为新的废弃物炭化处理和资源化利用的新模式。

全球气候变化背景下中国农业面临耕地质量与农产品安全的巨大挑战,数十亿吨的农业生物质废弃物处置与资源化利用任务艰巨。在应对气候变化挑战时,应充分挖掘生物质资源,发展以热解炭化为基础的生物质技术与产业,满足国家绿色可持续农业发展与农业固碳减排需求。未来需要积极开发创新热解炭化装备、炭基肥料、炭基材料等技术方法,推动炭基集成技术与产业模式的大规模推广,提高农业生产者的参与积极性,不断释放农业助力碳中和的潜力。

卞荣军,副教授;李恋卿,教授:南京农业大学农业资源与生态环境研究所,南京210095。brjun@njau.edu.cn

Bian Rongjun, Associate Professor; Li Lianqing, Professor: Institute of Resources, Ecosystem and Environment of Agriculture, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095.

程琨, 潘根兴.中国农业还能中和多少碳?中外对话, 2021. (2021-01-22) [2021-10-31]. https://chinadialogue.org.cn/zh/5/69745/.

潘根兴, 卞荣军, 程琨. 从废弃物处理到生物质制造业:基于热裂解的生物质科技与工程. 科技导报, 2017, 35(23): 82-93.

闵超, 安达, 王月, 等. 我国农村固体废弃物资源化研究进展. 农业资源与环境学报, 2020, 37(2): 151-160.

石祖梁, 贾涛, 王亚静, 等. 我国农作物秸秆综合利用现状及焚烧碳排放估算. 中国农业资源与区划, 2017, 38(9): 32-37.

石晓晓, 郑国砥, 高定, 等. 中国畜禽粪便养分资源总量及替代化肥潜力. 资源科学, 2021, 43(2): 403-411.

宋大利, 侯胜鹏, 王秀斌, 等.中国秸秆养分资源数量及替代化肥潜力.植物营养与肥料学报, 2018, 24(1): 1-21.

许文秀, 吴金卓, 张珊珊. 秸秆发电企业燃料运输成本核算及优化分析.交通科技与经济, 2019, 21(1): 70-74.

白金顺, 李艳丽, 李兆君,等. 我国猪粪中四环素类抗生素残留及好氧堆肥消减研究进展.中国土壤与肥料,2021: 1-10.

张慧敏, 章明奎, 顾国平. 浙北地区畜禽粪便和农田土壤中四环素类抗生素残留. 生态与农村环境学报, 2008, 24(3): 69-73.

Marris E. Black is the new green. Nature, 2006, 442: 624-626.

Xu X, Cheng K, Wu H, et al. Greenhouse gas mitigation potential in crop production with biochar soil amendment—a carbon footprint assessment for cross‐site field experiments from China. GCB Bioenergy, 2019, 11(4): 592-605.

Shi W, Ju Y, Bian R, et al. Biochar bound urea boosts plant growth and reduces nitrogen leaching. Science of the Total Environment, 2019, 701(1): 134424.

Shi W, Bian R, Li L, et al. Assessing the impacts of biochar-blended urea on nitrogen use efficiency and soil retention in wheat production. GCB Bioenergy, 2021. DOI: 10.1111/gcbb.12904.

孙建飞, 郑聚锋, 程琨, 等. 面向自愿减排碳交易的生物质炭基肥固碳减排计量方法研究. 中国农业科学, 2018, 51(23): 4470-4484.

关键词:生物质废弃物 热解炭化 生物质炭 碳中和

平台声明:该文观点仅代表作者本人,新文创系信息发布平台 仅提供信息存储空间服务。